Deux portraits de famille très différents

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans a la chance de posséder deux grands portraits de famille réalisés par deux peintres hollandais, ayant vécu à la même époque : Cornelis Bisschop (1630-74) et Lambert Doomer(1624-1700). Ces deux beaux tableaux, traités de façon très différente, méritent d’être étudiés comparativement.

Cornelis Bisschop(Dordrecht, Hollande, 1630-1674) : Portrait de famille (c. 1660). Huile sur toile : 163 x 148 cm. Legs du Lieutenant-colonel Marchand-Raffaintin en 1983.

A son entrée dans les collections du musée, l’œuvre était anonyme ; elle a d’abord été attribuée au portraitiste Bartholomeus van der Helst. Cette toile a été restaurée en 1995, et c’est probablement à cette occasion qu’elle a été attribuée à Cornelis Bisschop.

Le peintre a été formé dans l’atelier de Bol, mais a subi diverses influences d’artistes de son temps.

Le roi du Danemark lui proposa de venir à Copenhague, comme peintre de Cour, peu de temps avant sa mort.

Composition : le cercle de famille

La scène se situe sur une terrasse suggérée par le dallage du sol, et par le paysage évoquant un parc boisé qu’on distingue dans la partie droite de la composition.

Cornelis Bisshop représente une famille de la grande bourgeoisie hollandaise et protestante de Dordrecht. Les membres de la famille posent sans affectation, avec simplicité et naturel. Le raffinement des costumes et les bijoux, indiquent une situation sociale très aisée.

Un bonheur paisible semble régner dans cette famille aimante. Cependant, la tête de la mère est anormalement petite (par rapport au corps) et son visage lisse semble dépourvu d’expression. Cela pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un portrait posthume, réalisé après la mort de la mère, afin de conserverle souvenir de l’harmonie qui régnait au sein de la famille au temps de sa présence. Cette hypothèse semble étayée par le visage légèrement mélancolique du père, et son regard intérieur méditatif.

Le jeu savant et élégant des gestes des bras et des mains unit ici les personnages : le père semble présenter un fruit à la fillette, la main droite très raffinée de la mère montre les garçons placés à gauche. Les mains des deux garçons, de la mère, et de la fillette, toutes dans des positions différentes, décrivent une gracieuse courbe.

Si les deux parents ont une attitude assez retenue, les enfants sont représentés avec un grand naturel et apportent fraîcheur et spontanéitéà la composition.

Les deux garçons, au côté de leur père, ont un air très épanoui, et regardent dans notre direction (vers le peintre) ; le plus âgé, vêtu de noir, s’appuie avec confiance sur la cuisse gauche de son père, ilsemble très attentif à ce qu’il voit. Quant au plus jeune, encore vêtu d’une robe, comme le veut la mode du temps, il est figuré un gâteau à la main qu’il essaie de protéger de la convoitise de son chien. Par ailleurs, on ne peut que remarquer le net strabisme convergent de la fillette placée près de sa mère.

Les vêtements et les couleurs

Dans la bonne société de la Hollande protestante, la richesse ne saurait se montrer de manière trop ostentatoire. Les membres de cette famille sont vêtus d’élégants costumes à la mode des années 1660, inspirés de la mode espagnole. Le noir, signe de moralité, domine dans les costumes austères ; il met en valeur les blancs immaculés (cols, manchettes, robes).

L’homme est assis et s’appuie sur une table couverte d’un tapis précieux, probablement persan (ces tapis étaient de trop grande valeur pour être posés sur le sol), sur lequel est posé un plat en faïence de Delft rempli d’oranges.

L’épouse, plus hiératique dans sa pose, est habillée de luxueux vêtements, prétexte à la description raffinée de plusieurs étoffes : une robe noire laissant voir une magnifique jupe en soie moirée à parements noirs, et un large col blanc en lin amidonné. La robe de la fillette est dans les mêmes tons que celle de sa mère, mais le blanc immaculé domine.

Les habits de cette famille protestante sont peints dans un beau camaïeu de noir, gris, et blanc. Dans la partie inférieure, cette sobriété est brutalement rompue par la grande tache rouge vermillon de la robe du garçonnet, qui éclaire et anime le tableau.

De petites touches de bleu sont réparties sur la toile : la broche de la mère – les petits nœuds du bonnet, le ruban et le bracelet du petit garçon – le nœud à la manche de la fillette.

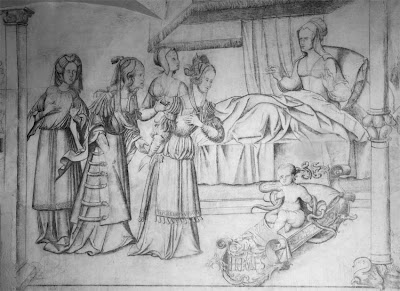

Lambert Doomer (Amsterdam, 1624-1700) : Portrait de François Wijnants et d’Alida Essingle, en Elquanah et Anne venant recevoir la bénédiction d’Eli. (1668). 130 x 192 cm.

Tableau a été acquis pour 120 000F, auprès de la galerie Julius H. Weitzner à Londres en 1969, avec les indemnités de dommage de guerre.

Lambert Doomer est un peintre baroque, avant tout dessinateur, à l'œuvre assez diversifiée. Vers 1642, il devient l'élève de Rembrandt, mais restera peu sensible à sa manière. Entre 1644 et 1646, il exécute de nombreux dessins au cours de ses voyages en Hollande, en Allemagne, puis en France en compagnie du peintre Willemn Sckellinks. Entre 1669 et 1695, il vit à Alkmaar où il réalise des portraits de notables, et peint des vues de la ville. Il retourne à Amsterdam en 1695 et s'éteint dans cette ville en 1700. Lors de la récente exposition consacrée à Richelieu (au musée d’Orléans), nous avons pu admirer un très beau dessin aquarellé de Doomer représentant la façade du château du cardinal.

L’histoire racontée par le tableau

Ce portrait de famille est une transposition d’un passage de l’histoire de Samuel (Livre de Samuel 1, 24 à 28). Anne, épouse stérile d’Elquanah, avait fait vœu à Jéhovah de lui consacrer le fruit de ses entrailles, si elle avait un enfant. Le vœu exaucé, Anne présenta son jeune fils Samuelà Eli, pour le consacrer à Dieu.

Eli est selon la Bible le nom de l'un des derniers Juges d’Israël. Il était aussi le Grand Prêtre, et fut le mentor de Samuel qui deviendra une importante figure biblique, à la fois prophète, prêtre et juge.

François Wynants, apothicaire d’Amsterdam (selon une inscription ancienne sur le revers du tableau), commande ce portrait de sa famille peu après son emménagement dans sa maison avec sa femme et ses enfants Dirk et François« junior ».

En remerciement de la naissance récente de son dernier fils François (alias Samuel), son épouse, Alida Essingle (alias Anne, le présente au Grand Prêtre, en souhaitant probablement qu’il embrasse une carrière religieuse. La tenue blanche immaculée de François/Samuel, et l’urne portée par son frère Dirk, renvoient, probablement aux autres enfants du couple, fauchés par la mortalité infantile (le couple a eu 6 enfants, dont 2 ont survécu). Le tableau constitue un acte de reconnaissance et de foi.

Composition – Une mise en scène théâtrale

Ce tableau est aux antipodes du tableau de famille de Cornelis Bisschop. Ce sont les détails surprenants qui en font l’intérêt ; ils permettent de nombreux commentaires, et sont révélateurs de la mentalité des commanditaires.

La moitié gauche de la toile est occupée par le Grand Prêtre Eli, assis sur un monumental trône en marbre. Une colonne centrale sépare le monde religieux du monde profane.

Les quatre membres de la famille Wijnants se dirigent vers Eli. Ils sont disposés les uns derrière les autres, et tous regardent le spectateur (vers le peintre), le prenant à témoin de l’accomplissement du vœu. Le père, au front dégarni, est en retrait, dans une semi obscurité. La mère présente son dernier fils au Grand Prêtre. En pleine lumière, vêtue d’une robe voyante et de bijoux de perles et d’or, elle tient le devant de la scène et dirige la cérémonie ; son visage peu avenant et son regard autoritaire, presquerevêche, à la limite du défi, révèlent bien son caractère. Dans cette famille, c’est certainement elle qui « porte la culotte ». Mais ne pourrait-on attribuer, au moins en partie, la dureté de son regard aux dures épreuves endurées par cette mère lors de la perte successive de ses enfants ?

Les enfants ont les yeux bleus du père ; ils ne semblent guère se réjouir de l’évènement ; si Dirk paraît indifférent, le regard du petit « Samuel » exprime la tristesse ; tous deux acceptent passivement leur rôle. Quelle différence avec les enfants radieux du tableau de Bisschop !

Les vêtements et les couleurs

Le Grand Prêtre porte un étonnant habit sacerdotal très coloré qui est une restitution quasi archéologique. Cet habit anachronique est très spectaculaire. Le bleu et jaune orangé de ses vêtements sont deux couleurs complémentaires. Un broc d’or ou doré repose sur une table recouverte d’un précieux tapis d’Orient.

En revanche, la famille de l’apothicaire porte des habits de leur temps. La mère est vêtue d’une robe voyante rouge vermillon avec des manches à crevés laissant voir la chemise blanche. Le rouge de la robe est repris dans la manche du jeune garçon, dans les attaches du manteau du père, dans les motifs du tapis (à gauche), dans les ornements sacerdotaux du prêtre, ainsi que dans ses babouches.

Le fils aîné (Dirk) porte un élégant et souple vêtement précieux qui semble fait d’un brocard d’argent et d’or ; les boutons et boutonnières sont brodés de fils de mêmes couleurs ; il tient un vase doré. Tout cela est en harmonie avec sa magnifique et abondante chevelure blonde aux larges boucles. Quel contraste avec son jeune frère, destiné au monde religieux, vêtu d’une simple chemise et d’un bonnet blancs. Il semble offert en sacrifice.

Comparaison des tableaux à travers deux éléments significatifs

Je voudrais attirer l’attention sur deux éléments qui me paraissent significatifs : l’utilisation du rouge vermillon, et les bijoux.

Nous découvrons deux utilisations différentes de la même couleur.

Dans le tableau de Bisschop, le rouge vermillon attire l’attention sur le mignon garçonnet rieur, dernier rejeton de la famille. Ce charmant détail égaie toute la toile.

Doomer utilise le vermillon pour la robe de la mère. L’immense surface rouge attire irrésistiblement les yeux du spectateur sur le personnage de la mère, personnage central de la famille, dont on découvre le regard sévère. Ici, le rouge symbolise l’énergie et la détermination.

La représentation des bijoux dans les deux tableaux est aussi révélatrice de la mentalité des deux familles.

Dans le tableau de Bisschop, on perçoit un luxe discret. La mère porte une alliance à l’index de la main droite (tradition protestante), un diamant à l’auriculaire de la main gauche, et un bracelet d’or à chaque poignet. Une broche bleue centrée d’une perle fixe son large col blanc. On remarque aussi une paire de pendants d’oreilles ornés d’une perle en poire, et une fine rangée de perles sur sa coiffe.

La fillette porte en bandoulière une chaînette en or à laquelle pend un médaillon du même métal. Chaque poignet du petit garçon en robe est orné d’un petit bracelet, un précieux hochet en or et cristal de roche est attaché à sa taille par un ruban bleu. Le petit chien noir avec lequel il joue, a un joli collier orné de perles et de morceaux de coraux.

Dans le tableau de Doomer, un luxe ostentatoire domine. La mère porte une importante et coûteuse parure de perles fines (les perles de culture n’existaient pas à cette époque) : collier, bracelet de trois rangs de perles, et de lourds ornements de cheveux, ainsi que des pendants d’oreilles en diamants. Son fils aîné porte une somptueuse tunique, et levase doré est un objet très spectaculaire.

Bisschopnous décrit la richesse d’une famille de grands bourgeois qui se manifeste par une élégance discrète et raffinée, presque aristocratique. Chez Doomer, la richesse s’exprime par un luxe tapageur qui peut être interprété comme le signe d’une certaine vulgarité propre à de nouveaux riches.

Conclusion

Bisschop nous présente un cercle familial, dans une attitude naturelle et touchante, décrivant un moment calme et harmonieux. Doomer opte pour une mise en scène artificielle, baroque et extravagante qui peut se justifier par la dimension symbolique d’ex-voto que l’on peut accorder à ce tableau.

Un sobre camaïeu de noir, gris, et blanc, chez l’un ; des couleurs éclatantes chez l’autre. Nous pouvons supposer que les couleurs utilisées dans l’un et l’autre cas sont porteuses de valeurs morales et symboliques.

Ces deux tableaux, si différents, nous présentent deux familles appartenant à deux milieux que tout oppose, en dehors de l’aisance financière, mais ils montrent aussi les tempéraments des deux peintres qui font le choix de représenter leurs clients dans des compositions très particulières. Ces deux œuvres de grande qualité offrent de nombreux détails amusants ou séduisants, que nous regardons avec un plaisir sans cesse renouvelé. Et nous ne pouvons qu’admirer le talent des artistes qui ont su pénétrer et révéler le caractère intime de ces deux familles hollandaises, avec une grande perspicacité.

Atelier de François Gérard : Portrait de Charles X en costume de sacre.

Atelier de François Gérard : Portrait de Charles X en costume de sacre.

.jpg)