Musée de l’Hospice St-Roch

(département : Indre)

Troisième visite le mercredi 3 avril 2013

Le musée de l’hospice Saint-Roch, installé dans l’ancien Hôtel-Dieu (fondé au XIIe siècle et reconstruit au XVe siècle), présente à travers ses collections archéologiques de l’Age du Fer (objets en bronze provenant de Lizeray, de la tombe à char d’Issoudun…), de l’époque Gallo-romaine (borne milliaire, stèle de Mithra…) et médiévale (dont une remarquable plaque-boucle reliquaire en os du VIe s.), l’histoire de la ville d’Issoudun.

Les anciens bâtiments hospitaliers conservent, une chapelle du 15°s ornée de deux exceptionnels Arbres de Jessé sculptés, ainsi qu’une apothicairerie des 17° et 18°siècles. Parmi la collection de peintures et de mobilier citons le clavecin Jean II Denis, de 1648, le plus ancien daté et signé des collections publiques françaises.

En 1995 l’architecte Pierre Colboc a réalisé un bâtiment destiné aux expositions temporaires, agrandi en 2002 pour recevoir les collections ethnographiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun, et la donation des artistes Fred Deux et Cécile Reims comprenant des sculptures des cinq continents, et leurs œuvres dessinées et gravées. De nouvelles salles créées en 2007 sont dédiées à l’art contemporain et à l’art moderne, - restitution du salon Art Nouveau de Léonor Fini - et plus particulièrement au Surréalisme, enrichies de dépôts du MNAM Centre Georges Pompidou et du Centre national des arts plastiques FNAC-CNAP.

Les anciens bâtiments hospitaliers conservent, une chapelle du 15°s ornée de deux exceptionnels Arbres de Jessé sculptés, ainsi qu’une apothicairerie des 17° et 18°siècles. Parmi la collection de peintures et de mobilier citons le clavecin Jean II Denis, de 1648, le plus ancien daté et signé des collections publiques françaises.

En 1995 l’architecte Pierre Colboc a réalisé un bâtiment destiné aux expositions temporaires, agrandi en 2002 pour recevoir les collections ethnographiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun, et la donation des artistes Fred Deux et Cécile Reims comprenant des sculptures des cinq continents, et leurs œuvres dessinées et gravées. De nouvelles salles créées en 2007 sont dédiées à l’art contemporain et à l’art moderne, - restitution du salon Art Nouveau de Léonor Fini - et plus particulièrement au Surréalisme, enrichies de dépôts du MNAM Centre Georges Pompidou et du Centre national des arts plastiques FNAC-CNAP.

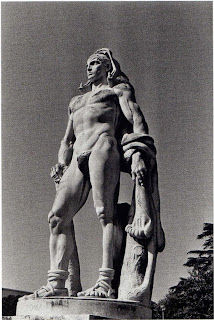

Etienne-Martin : Demeure 17 – Le Puits-Fontaine. Bronze (acquis en 1989-90).

-Expo temporaire Nicolas Alquin

Nicolas Alquin : Le Haut du Monde (2012). Plaque de bronze en haut-relief.

-Orion – Helios – Cœur volé

-Expo temporaire Gérard Deschamps (né en 1937) et Raymond Hains (1926-2005).

Deux représentants des « Nouveaux réalistes ».

Donations de Fred Deux et Cécile Reims : nombreuses gravures et dessins. Artistes surréalistes.

Fred Deux (dessin) – Cécile Reims (gravure) : Celui qui voit (1993)

Et des œuvres de leur collection.

Pierre Bettencourt : Les Filles aveugles et le Roi fou (c. 1960)

Masque Lula - Fred Deux et Cécile Reims ont donné en 2000 et 2004 leur collection d’Arts Premiers : Quatre-vingt œuvres dont 35 pièces d’Afrique (notamment du Mali et Nigéria), 24 d’Océanie (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 9 d’Amérique centrale et 12 d’Asie. Des œuvres remarquables dont un masque LULA (République démocratique du Congo), un Malanggande Nouvelle-Irlande.

Masque Kepong de l’ancienne collection André Breton.

Collections océaniennes : Objets de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

En 2000, la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur, fondée à Issoudun par le Père Jules Chevalier en 1854, cédait sa collection d’objets rapportés de 1884 à 1940 de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Cet important ensemble de plus de mille objets, importés de ses missions d’évangélisation de la Micronésie et de la Mélanésie, provient essentiellement de la région du Golfe de Papouasie, le long de la côte sud de l’île depuis le delta du Purari jusqu’à Samaraï à l'est (sociétés Eléma, Mékéo, Roro, Pokao), ainsi que des Hautes-Terres ou Highlands (sociétés Tawade, Kuni et Fuyughe).

Cette collection comprend des objets de cérémonies, (masques, massues, boucliers, rhombes, tambour, parures), de nombreux témoins de la vie quotidienne, (peignes, gourdes à chaux, pipes, jupes, ceintures en tapas, bilum, charmes), liés à la chasse ou à la pêche (armes de jets, filets, coquillages, oiseaux empaillés) ainsi que plus de 300 plaques de verre photographiques des années trente.

Elle s’enrichit régulièrement de dons complémentaires de pères missionnaires (collections Mongin, Comte, Morand, Seveau…).

Cet important ensemble de plus de mille objets, importés de ses missions d’évangélisation de la Micronésie et de la Mélanésie, provient essentiellement de la région du Golfe de Papouasie, le long de la côte sud de l’île depuis le delta du Purari jusqu’à Samaraï à l'est (sociétés Eléma, Mékéo, Roro, Pokao), ainsi que des Hautes-Terres ou Highlands (sociétés Tawade, Kuni et Fuyughe).

Cette collection comprend des objets de cérémonies, (masques, massues, boucliers, rhombes, tambour, parures), de nombreux témoins de la vie quotidienne, (peignes, gourdes à chaux, pipes, jupes, ceintures en tapas, bilum, charmes), liés à la chasse ou à la pêche (armes de jets, filets, coquillages, oiseaux empaillés) ainsi que plus de 300 plaques de verre photographiques des années trente.

Elle s’enrichit régulièrement de dons complémentaires de pères missionnaires (collections Mongin, Comte, Morand, Seveau…).

Le salon du peintre Léonor Fini

Reconstitution du salon de son appartement de la rue de Vrillière à Paris. Installation au musée d’Issoudun en 2007.

Ec. italienne (18e) : Alexandre le Grand rend hommage au Grand Prêtre Joddua.

Ec. italienne (17e) : Judith et Holopherne.

Jan Brueghel de Velours : Marine, une Tempête.

Ec. hollandaise (16e) : Portrait d’un Homme âgé de 31 ans.

Abraham Begeyn (1637-97) : Plantes, Papillon, Oiseaux, Insectes.

Cornelisz de Heem : Fleurs et Fruits sur un entablement.

Frédérick de Moucheron : Paysage.

Raoul Dufy : Sirène au Trident.

Edouard Rosset-Granger : L’accident. Devant la boutique d’une Pharmacie.

L’Apothicairerie (17e-18e) a été réinstallée à son lieu d’origine en 1995 (fondée en 1646). Une des plus belles et complètes de France. Elle présente 379 pots de pharmacie en faïence blanche de Nevers, ainsi que 31 boites en bois décorées, mortiers, instruments de chirurgie, et bibliothèque.

Retable de la chapelle de l’hospice du Saint-Enfant Jésus, dit Les Incurables (17e-18e). Bois polychrome. Restauré en 2001.

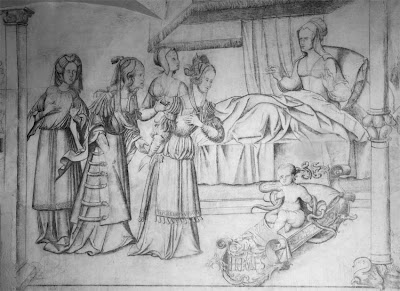

Chapelle de l’hospice St Roch : deux Arbres de Jessé.

A gauche, l’Arbre des Prophètes (orné de feuilles de chêne) : les ancêtres spirituels du Christ. (Moïse).

A droite, l’Arbre des rois de Juda (orné de feuilles de figuier) : les ancêtres du Christ, de Jessé à Joseph. (Le roi David).

Bâtons de confréries.

Salles où sont présentées les collections archéologiques : Préhistoire, Egypte, époques Gallo-romaine, et médiévale.

MHSR.jpg)

.jpg)